日前,商务部、中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局四部门联合印发《关于加强商务和金融协同更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》,围绕稳外贸、稳外资、深化“一带一路”经贸合作和对外投资合作等重点领域和促融资、防风险、优服务等关键环节,提出5方面11条政策措施。其中第九条措施提到:

“(九)帮助企业应对汇率风险。推动地方商务主管部门深入开展培训宣介活动,引导企业树立汇率风险中性理念,提升主动管理汇率风险能力。支持银行机构优化汇率避险服务,研究丰富小币种套期保值工具。鼓励有条件的地方推动政银企担多方联动,帮助中小微企业降低外汇套期保值成本。鼓励保险机构发挥在资信调查、国别风险研究等方面优势,为企业识别境外客户风险提供更加有力支持。”

我们认为,四部委联合发文提出要“研究丰富小币种套期保值工具”主要是基于以下原因:

1. 我国与主要贸易对象的直接进出口趋势有所变化

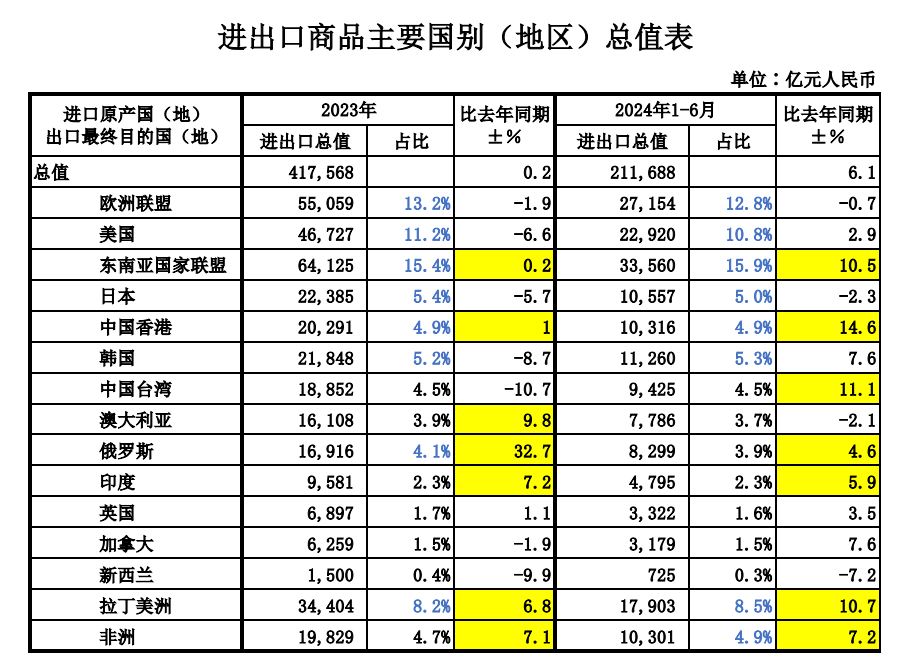

近年来,在美、欧等发达国家针对中国企业发起贸易壁垒争端的背景下,中国在继续保持高水平对外开放的过程中,也在积极调整市场结构,加强与发展中国家的合作。我国与发达国家的直接进出口有所下降(2024年上半年,我国与欧盟和美国进出口贸易占比从23年的24.4%进一步下降到23.6%),而与发展中国家的贸易呈上升趋势(23年和24年上半年,我国与东南亚、拉丁美洲、非洲的进出口贸易值占比一直维持在30%以上,稳中有升)。

如下表海关总署的数据显示,2023年-24年前6个月,东南亚国家市场进出口总值连续保持正增长、已成为我国进出口贸易的第一大市场,当然其中有很大一部分是涉及转口贸易。

俄乌战争后,西方国家对俄罗斯实施制裁,中俄贸易量迅速增长,23年/24年上半年进出口金额同比增加32.7%/4.6%。拉丁美洲、非洲等“一带一路”地区的贸易额也保持较高的增长趋势。

2.对外贸易变化趋势,客观上带来了小币种的汇率避险需求

随着进出口贸易的不断发展,尤其是在“一带一路”倡议下中国企业与“一带一路”沿线国家的贸易往来正逐渐增加,越来越多的企业涉足小币种交易。小币种市场往往具有较高的波动性和不确定性。通过套期保值工具,外贸企业可以在一定程度上锁定成本和收益,降低因汇率波动带来的经营风险。

据避险网统计,A股上市公司2024年1-4月套保相关公告中提及外汇套保额度,人民币计价的约为8150亿元,美元计价的约为2790亿美元,较去年同期分别增加了约1260亿元和110亿美元。除主要币种上套保额度有所增加外,提及的货币明显增多,出现了去年同期未提及的卢布、泰铢、马来西亚林吉特、韩元、沙特里亚尔等货币。

3.丰富小币种套期保值工具,有助于促进跨境贸易和投资的便利化

当前,金融机构所提供的外汇套保工具主要是以美元、欧元等西方主流结算货币为主,在当前错综复杂的国际形势下,研究丰富小币种套期保值工具,从国家经济安全的角度上来讲,相比俄乌战争之前,具有更多的战略考量和更大的战略价值。

此前,为了促进贸易便利,我国已经尝试与部分国家开展了双边本币结算机制。

2021年9月,中国与印尼签订“中国-印尼双边本币结算机制(Local Currency Settlement,以下简称LCS)”并启动浙江区域市场人民币与印尼卢比直接报价交易,中国和印尼企业可使用本币或对方货币开展跨境交易背景的支付,由两国央行指定商业银行提供结算、融资、兑换、外汇避险等服务。该机制降低了两国外汇市场对美元和其他外币的依赖,有助于形成人民币对印尼卢比直接报价,扩大两国经贸往来中本币使用、促进贸易投资便利化。

2023年初,中国与巴西宣布就本币结算达成协议,可以直接以本币进行贸易结算,取消使用美元作为中间货币。

随着人民币国际化进程的逐步推进,类似的双边本币直接结算机制覆盖的国家和地区范围将会越来越广,涉及的小币种数量也会越来越多。丰富小币种套期保值工具,将有助于企业在进行跨境贸易时更好地管理汇率风险,确保交易的稳定性和可预测性,提升企业贸易便利化水平,可以更好地服务于“一带一路”倡议下的多元化投融资需求,促进与沿线国家的经贸合作和投资合作,推动共建“一带一路”高质量发展。