编者按:2025年3月,西南航空,一家曾因其大获成功的燃油套期保值计划而全球闻名的美国低成本航空公司,突然宣布停止其运行了数十年的燃油套期保值项目。这标志着公司风险管理和成本控制战略的重大转变,也让很多关注其套保策略的投资者不明就里而深感错愕。

本文尝试找出导致西南航空做出此项决策背后的深层原因,分析了包括不断上升的套期保值成本、过去十年中该项目回报率的下降、日益加剧的市场波动(特别是“裂解价差”问题带来的挑战)以及公司整体战略转型和成本削减计划等众多可能的影响因素。此外,还探讨了此决策的历史背景、与竞争对手策略的比较以及对西南航空未来财务表现和运营灵活性的潜在影响。

我们认为,虽然放弃套期保值可以节省数目可观的保费支出,但也使西南航空更直接地暴露于燃油价格波动的风险之下,这要求公司在运营效率、机队现代化和运力管理方面展现出更高的适应性。

一、套期保值先驱的战略转向

长期以来,西南航空(Southwest Airlines)在航空业内被视为燃油套期保值的先驱和典范。其主动且往往逆周期的套期保值操作曾被广泛认为是公司保持持续盈利和成本优势的关键因素之一(尤其是在燃油价格剧烈波动的时期)。

然而,2025年3月西南航空宣布了一项重大决策:停止执行这项长达数十年、已成为其运营和财务管理核心部分的燃油套期保值计划。这一决策不仅对西南航空自身意义重大,也为观察航空业风险管理策略的演变提供了一个重要的案例研究。它标志着西南航空对其历史上一个标志性战略的彻底告别,预示着公司正在进入一个新的运营和财务管理时代。

1、西南航空燃油套期保值策略的兴衰

西南航空的燃油套期保值历史是一部从巨大成功到效益递减、最终被放弃的演变史,理解这段历史对于把握其当前决策至关重要。

黄金时代(约1994-2008年):套期保值作为竞争利器

西南航空很早就认识到燃油成本对其低成本运营模式的重要性——燃油是仅次于人工的第二大运营支出。为了减轻燃油价格波动对其财务表现的冲击,公司自1994年起便开始尝试燃油套期保值,最初是以较为温和的方式,提前三到六个月锁定约20%至30%的预期燃油需求。

随着早期操作的成功和经验的积累,西南航空在1998年建立了一个更为复杂的内部燃油管理项目。与其他航空公司可能专注于短期市场机会不同,西南航空将套期保值视为获取长期价格稳定性的战略工具,相信这能使其在经济下行周期中获得超越竞争对手的优势。

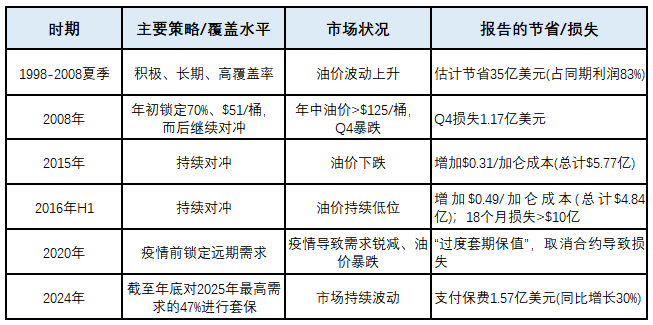

这一策略在1998年至2008年夏季期间取得了辉煌的成就。据估计,通过有效的套期保值操作,西南航空在此期间节省了约35亿美元的燃油成本(相较于行业平均水平),这一数字占到了同期公司总利润的83%。具体的成功实操案例包括:

在2000年第三和第四季度,西南航空决定对其全部(100%)的燃油需求进行套期保值,仅2000年第三季度就因此节省了4310万美元。

在2008年油价飙升时,西南航空通过套期保值以每桶51美元的价格锁定了其当年约70%的燃油需求,而当时的市场价格一度超过130美元。

这种成本优势直接转化为显著的竞争优势,节省下来的巨额资金使得西南航空能够:1)扩大机队规模,增加了149架飞机。2)拓展航线网络并增加就业岗位。3)在竞争对手纷纷增加附加费(如行李费)的经济衰退时期,仍能坚持“免费托运行李”(Bags Fly Free®)等低成本服务承诺。4)在行业困难时期保持盈利,甚至收购竞争对手的资产或扩大市场份额。这一时期的成功巩固了西南航空作为燃油套期保值领域“精明玩家”的声誉。

风向转变(2008年后):回报递减与成本攀升

然而“黄金时代”并非永恒。自2008年金融危机后,尤其是近十多年来,西南航空的燃油套期保值策略面临的挑战日益严峻:其有效性逐渐减弱,成本却不断上升。

西南航空首席执行官鲍勃·乔丹(Bob Jordan)在2025年3月的一次投资者会议上坦言,除了少数几个表现尚可的年份外,该套期保值项目在最近10-15年的大部分时间里并未给公司带来益处。这表明了该策略的长期效益出现了根本性转变。具体的负面案例印证了这一趋势:

2008Q4:尽管当年早些时候通过低价锁定部分燃油获得了优势,但随着下半年油价从高位暴跌,西南航空在之前较高价位建立的对冲头寸导致了1.17亿美元的套期保值损失。这暴露了在价格剧烈下跌时,套期保值可能带来的反噬风险。

2015-2016年:西南航空再次因套期保值而遭受重创。2015年,套期保值损失使其平均燃油成本每加仑增加了0.31美元,总计额外支出5.77亿美元。2016年上半年情况进一步恶化,每加仑燃油成本因套期保值损失增加了0.49美元,导致总损失达4.84亿美元,对其营业利润率造成了4.7个百分点的负面影响。据报道,在截至2016年年中的18个月里,西南航空因燃油套期保值损失超过10亿美元。这2年的结果清晰地显示出在某些市场环境下,套期保值非但未能降低成本,反而显著推高了成本。

2020年(新冠疫情冲击):全球航空旅行需求因疫情锐减,导致西南航空出现了“过度套期保值”的状况(即锁定的燃油量远超实际需求),被迫取消部分合约并承担了相应的财务损失。这凸显了该策略在应对突发性、大规模需求冲击时的脆弱性。

除了直接的套期保值盈亏外,维持该项目本身的成本也在不断攀升。套期保值需要支付期权费或承担其他交易成本——即所谓的“保费”(premiums),这笔费用无论最终的对冲结果如何都需要支付。西南航空在2024年支付了1.57亿美元的燃油套期保值保费,比2023年增加了30%,不断上涨的保费进一步加重了该项目的经济负担。

学术研究也为理解这一转变提供了理论视角。多项研究指出,燃油套期保值的主要作用在于降低航空公司盈利的波动性,即平滑油价波动对财务报表的影响,但并不一定能系统性地提升盈利能力或降低长期运营成本。当维持这种“平滑”效果的成本(保费)过高,或者套期保值本身持续产生实际亏损时,即使它能减少盈利波动,其经济合理性也会受到质疑。

表1:西南航空燃油套期保值绩效亮点(1998-2024年)

这张表格清晰地展示了西南航空燃油套期保值策略从早期巨大的成功到后期显著亏损和成本增加的转变过程,为管理层评估其经济可行性提供了数据支持。

二、为何在2025年停止套期保值?

西南航空在2025年3月决定停止燃油套期保值,是基于对经济效益、市场环境和自身战略的多重考量。

1、来自管理层的解释:经济上不再可行、成本负担过高

该决策的关键信息是在2025年3月11日的投资者会议上由CEO揭示的,随后被更广泛地报道。西南航空管理层给出的核心理由是:该项目已“不再证明对公司具有经济可行性”,变得“维持成本过高”且“管理成本过高”。

长期效益不佳:CEO鲍勃·乔丹明确指出,“除了少数几个积极的年份,它(套期保值项目)在过去10到15年里对公司没有好处。”这强调了问题的长期性,而非短期波动。

成本上升:乔丹同时提到:“套期保值保费也变得越来越贵。”这与2024年高达1.57亿美元(同比增长30%)的保费支出相吻合。

战略调整与成本节约:首席财务官汤姆·多克西(Tom Doxey)表示,“停止我们的燃油套期保值项目是我们业务转型之路上的又一步。随着我们向前迈进,这一变化将显著节省套期保值保费。”这直接将停止套期保值与成本节约和公司整体转型联系起来。

2、燃油价格波动加剧导致套保有效性降低

除了成本和历史效益问题,近年来的市场环境变化也使得燃油套期保值的有效性大打折扣。燃油套期保值的基本目的是通过锁定未来燃油价格,为财务规划和预测提供确定性,从而规避油价飙升带来的风险。

回顾过去几年,国际原油和航空燃油市场经历了剧烈波动,这使得“预测未来价格波动变得越来越困难”。地缘政治事件、疫情后的需求复苏、经济衰退担忧等因素都曾引发油价的大幅起落(例如2008年油价从140多美元跌至40美元以下)。

3、“裂解价差”模式失效的挑战

“裂解价差”(Crack Spread)问题是理解套期保值有效性下降的关键。“裂解价差”是原油(通常是WTI或Brent原油,航空公司常使用其衍生品进行套保对冲)与精炼后的航空燃油之间的价格差。在过去,这个价差可能相对稳定或可预测,使得基于原油的套保能够较好地替代对航空燃油价格风险的管理。

然而,近年来的趋势是,裂解价差不仅扩大了而且变得越来越难以预测和波动。炼油利润、库存水平、特定的航空燃油供需状况等因素都可能导致航空燃油价格与原油价格走势脱钩。这种脱钩的影响在于,即使航空公司准确预测了原油价格(例如西南航空主要挂钩Brent原油)的走势并建立了相应的对冲头寸,如果航空燃油价格因裂解价差的变化而走向不同,那么这些对冲可能不仅无效,甚至可能带来损失。这种脱钩现象严重削弱了传统基于原油的套期保值策略的可靠性。

综合来看,西南航空停止套期保值的决定并不仅仅是因为过去几年出现了亏损,更深层次的原因在于维持该项目的成本(保费)持续上升,而其提供的“保险”(对冲效果)却因为市场结构的变化(尤其是裂解价差问题)而变得不再可靠。换言之,西南航空是在为一份越来越昂贵、且不保证能在需要时有效赔付的保险单买单,这使得该项目即使在没有发生灾难性亏损的年份,其经济合理性也大大降低,它变成了一种既昂贵又低效的风险管理工具。

此外,决策的时机也值得关注。2024年保费涨了30%、长达10-15年的效益不佳以及公司层面正在进行的战略调整(可能受到外部投资者的压力,后文将分析)在2025年初共同构成了一个临界点,最终促成了3月份宣布的停止决定。这并非对单一季度业绩不佳的反应,而是管理层基于多年数据、近期成本急剧上升以及整体战略考量后做出的决断。

三、近几年原油市场价格波动复杂

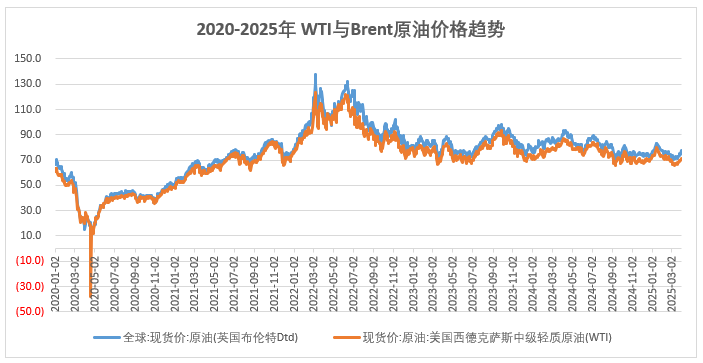

为了更好地理解西南航空决策时的市场环境,我们回顾了前几年的国际原油价格走势。数据显示,从大约2020年到2025年初,WTI(西德克萨斯中质原油)和Brent(布伦特原油)价格均经历了显著的波动。

价格剧烈波动:市场经历了从2020年疫情初期油价暴跌(WTI甚至出现负价格)到随后经济复苏和地缘政治紧张局势(如俄乌冲突)推动下油价大幅攀升至每桶100美元以上,再到之后因经济衰退担忧而回调的过程。例如,WTI年均价从2020年的约40美元/桶上涨到2022年的约95美元/桶,然后在2023年回落至约78美元/桶。Brent原油也呈现类似的大幅波动。

波动性与套期保值成本:这种剧烈的市场波动直接印证了西南航空管理层关于预测难度增加和套期保值成本上升的说法。市场波动性是期权定价的关键因素之一,高波动性通常意味着更高的期权费(保费)。

价差复杂性:Brent与WTI之间的价差本身也存在波动,虽然这对西南航空(据称主要挂钩Brent)的直接影响不如裂解价差大,但也反映了能源市场的复杂性。

图1:2020-2025年WTI与Brent原油价格趋势

四、战略协同与外部影响

停止燃油套期保值并非孤立事件,作为西南航空整体战略调整的一部分,同时也可能受到了外部压力的影响。

1、整体战略转型的组成部分

西南航空停止套期保值的决定是其应对“成本螺旋式上升”、需求下降和竞争加剧而采取的“更节俭战略”的一部分。

成本削减目标:该决策与公司宣布的其他成本控制措施相呼应,例如计划削减15%的公司管理费用,进行公司历史上前所未有的裁员(旨在2025年节省约2.1亿美元,2026年节省约3亿美元),以及设定2025年实现3.7亿美元成本削减和到2027年实现年化5亿美元成本削减的目标。正如CFO多克西所言,停止套期保值是“业务转型之路上的又一步”。

收入增长举措:与此同时,西南航空也在积极推出新的收入增长计划,包括引入“基础经济舱”(Basic fare)、计划提供指定座位和额外腿部空间选项、调整常旅客计划积分规则、对部分旅客收取托运行李费、通过在线旅行社Expedia拓宽分销渠道,以及与冰岛航空建立合作关系等。这些举措旨在提高单位收入(RASM)和整体营收。

财务回报导向:公司明确将提高资本回报率(ROIC)作为核心财务目标,力争到2026年实现税后ROIC大于等于15%。砍掉像燃油套期保值这样成本高昂且近年表现不佳的项目,显然符合这一提升财务回报的目标。

2、来自Elliott Management的影响

值得注意的是,激进投资者Elliott Management的介入可能对西南航空的战略决策产生了影响。Elliott的介入通常发生在市场认为公司表现不佳之时。据报道,Elliott Management在介入西南航空后对公司施加压力(2024年持股11%并名更换8名公司董事,2025年2月披露持股上限可能提升至19.9%),推动了领导层变动和业务模式转型。停止燃油套期保值被描述为“由Elliott支持的新管理层做出的最引人注目的决定之一”。

尽管西南航空官方将决策归因于经济和市场因素,但Elliott的介入时间点以及公司随后推出的一系列重大战略调整(包括成本削减和对长期坚持的政策如开放式座位、免费行李等的改革),暗示了外部投资者压力至少起到了催化剂或加速器的作用,促使管理层重新评估并最终放弃了燃油套期保值这一传统策略。

从更深层次看,停止套期保值可以被视为西南航空应对根本性挑战的一种“症状表现”而非问题本身。公司面临着需求疲软、竞争加剧、成本失控以及提升股东回报的压力。因此,砍掉成本高昂且效益不彰的套期保值项目,只是其整体自救方案(包括裁员、新票价结构等)中的一环,旨在解决成本控制和盈利能力这些核心问题。这是一个系统性调整计划的一部分,而非仅仅针对燃油风险管理的孤立决策。

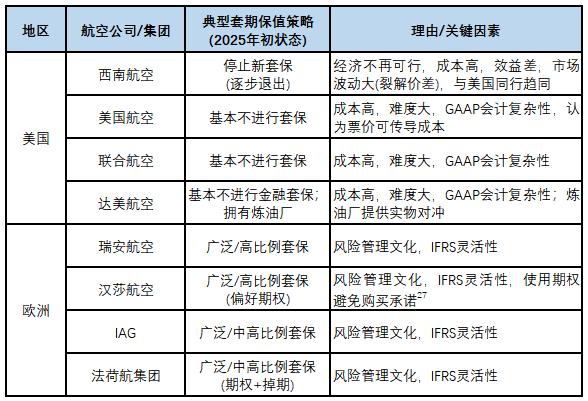

六、航空公司的套期保值策略对比

西南航空停止套期保值的决定,使其在燃油风险管理策略上与美国主要竞争对手趋同,但与欧洲同行形成对比。

1、美国主要航空公司的策略趋同

西南航空此举使其加入了美国航空(American Airlines)、联合航空(United Airlines)和达美航空(Delta Airlines)的行列。这三家美国最大的航空公司在多年前就已经基本放弃了燃油套期保值。有报道称,它们大约在西南航空做出决定的十年前就已停止了大规模套期保值。这些美国大型航空公司不进行套期保值的主要原因包括:

高昂成本与难度:认为有效的套期保值成本过高,且难以准确执行。

会计规则复杂性:美国公认会计原则(USGAAP)对套期保值会计处理有严格规定,不符合要求的套保工具的市值波动需要计入损益表,可能导致盈利大幅波动,给投资者带来困扰。西南航空在2016年因油价下跌支付10亿美元给交易对手方就是一个例子。

价格传导机制:一些航空公司认为,从长期来看,机票价格往往会随着燃油成本的变动而调整,这提供了一种自然的(尽管不完美的)风险对冲。

投资者偏好与管理层焦点:倾向于让投资者自行管理油价风险,而公司管理层则专注于提升非燃油相关的运营效率。

历史亏损经验:过去在套期保值上遭受重大损失的经历也让一些公司望而却步。

达美航空采取了一种独特的策略,即通过收购并运营位于宾夕法尼亚州的Trainer炼油厂,自己生产一部分所需的航空燃油,以此作为一种实物对冲手段,来降低对外部燃油市场的依赖和价格波动风险。

2、与欧洲航空公司的对比

与美国主流做法不同,欧洲的主要航空公司,如瑞安航空(Ryanair)、汉莎航空(Lufthansa)、国际航空集团(IAG-英国航空、伊比利亚航空等的母公司)、法荷航集团(Air France-KLM)以及易捷航空(EasyJet),通常会进行更广泛和更高比例的燃油套期保值。例如,据报道,瑞安航空和汉莎航空在2019年上半年分别锁定了90%和77%的预期燃油需求,法荷航在2022年第一季度对冲了72%的燃油成本。欧洲航空公司更倾向于套期保值可能与以下因素有关:

会计准则差异:欧洲公司遵循的国际财务报告准则(IFRS)在套期保值会计处理上通常比USGAAP提供更大的灵活性,例如允许将衍生品市值变动的影响保留在资产负债表或附注中,而不是直接冲击利润表。

风险偏好差异:可能反映了不同的公司文化和风险管理哲学。

货币风险管理需求:由于燃油通常以美元计价,欧洲航空公司还需要同时管理汇率风险,这可能使得整合性的套期保值策略更具吸引力。

表2:主要航空公司燃油套期保值策略比较(截至2025年初)

对比表清晰地展示了西南航空新策略在行业中的定位:与美国主要竞争对手保持一致,但与欧洲同行形成鲜明对比。这凸显了不同市场和监管环境下风险管理哲学的差异。

七、停止燃油套保的影响及未来展望

西南航空停止燃油套期保值的决定将对其财务表现和风险状况产生直接而深远的影响。

直接成本节省:最直接的好处是消除了每年支付的巨额套期保值保费。基于2024年的1.57亿美元或2025年取消前的约1.48亿美元估算这笔节省相当可观。CFO多克西也强调了“显著节省套期保值保费”。

主要风险暴露:最大的风险在于,西南航空的燃油成本将完全暴露于市场价格波动之下。没有了套期保值的缓冲,油价的上涨或下跌将更直接、更剧烈地反映在公司的季度盈利中。考虑到燃油成本通常占航空公司运营总费用的20%-30%,这种波动可能非常显著。

现有合约的逐步退出:需要注意的是,西南航空在做出停止决策时,仍持有部分将在未来几年到期的套期保值合约(根据2025年1月的报告,覆盖率从2025年最高47%逐年下降至2027年的13%)。因此,完全暴露于市场价格风险的影响将是逐步显现的,而非一蹴而就。

面对增加的燃油价格风险,西南航空计划采取其他方式进行管理。CFO多克西明确表示,公司将通过调整机队和运力计划来应对燃油价格变化。这意味着在油价大幅上涨时,西南航空可能会选择减少航班频次、退出某些航线或延缓增长计划,以控制燃油消耗和成本。这种策略依赖于公司快速调整运营的能力。

学术界普遍认为套期保值的主要功能是平滑盈利波动,而非保证利润增长。西南航空的新策略实质上是用可预见的成本节省(保费)和消除近年来的负收益,换取了未来盈利可能出现的更大波动性。当然,也有观点认为,对于大型航空公司而言,有效的金融套期保值可能过于昂贵和复杂,专注于提升运营效率并通过票价机制传导成本(在市场允许的情况下)或许是更务实的做法。西南航空的决定似乎也契合了这一思路。

放弃了燃油套期保值这一财务“缓冲垫”后,西南航空无疑将更加依赖其运营层面的灵活性和效率来抵御燃油成本的冲击;这意味着优化航线网络、动态调整运力、加速引进高效能飞机以及成功实施各项增收节支措施变得空前重要。公司能否在波动的燃油市场中维持盈利能力,将极大地取决于其运营策略的执行效果和适应能力。

八、总结

综上分析,我们认为,基于当前复杂的内外部整体局面,西南航空管理层停止其历史悠久的燃油套期保值项目是一个基于多重因素的务实决策。管理层做出该决策的核心原因是该项目日益下降的经济可行性,因为过去十多年不佳的回报记录、持续攀升的保费成本以及因市场波动(特别是裂解价差问题)加剧而导致的套期保值有效性降低。

这一战略转向发生在公司进行广泛的成本削减和收入提升改革之际并且很可能受到了激进投资者压力的推动。虽然西南航空通过消除保费获得了显著的成本节省,但代价是其盈利能力将更直接地受到燃油价格冲击的影响。未来,该策略的成功与否将取决于公司通过运营调整、提升机队效率和维持定价能力来有效管理这种风险敞口的能力。

客观来看,尽管放弃一项曾带来巨大成功的战略本身蕴含风险,但现有证据表明近年来该套期保值项目已从竞争优势转变为财务负担。基于已披露的财务指标和市场状况,停止该项目的决定在逻辑上是合理的。

然而,这也意味着西南航空的财务表现将对能源市场的风吹草动更加敏感,对其在其他业务领域实现卓越运营和严格成本控制提出了更高要求。该决策的长期效果,将最终取决于未来燃油市场的演变以及西南航空自身的适应和执行能力。