A股上市公司2024年年报披露已经结束,我们发现国内大宗商品贸易三巨头——物产中大(600704.SH)、厦门国贸(600755.SH)和建发股份(600153.SH)2024年期现业务继续保持了良好的盈利势头、盈利水平同比大幅提升。

虽然三家公司近年来都在走多元化和国际化路线、不断拓宽业务边界,但从收入结构上来看,商品供应链业务仍然是他们的核心业务——2024年总营收贡献占比分别为92%、99%和72%。因此,对“三巨头”而言,大宗商品期现业务套利仍是公司利润的重要来源。

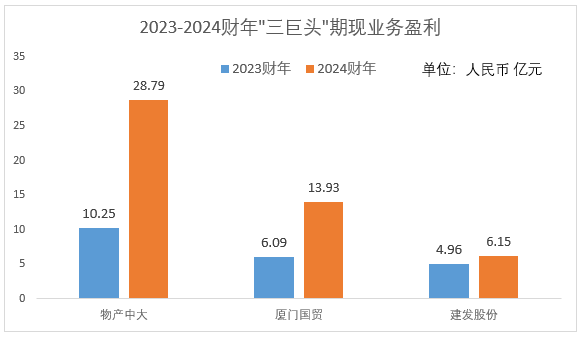

如下图所示,2024年物产中大、厦门国贸和建发股份的期现业务分别盈利28.8亿、13.9亿和6.2亿人民币,同比上涨181%、129%和24%。

数据来源:Wind 终端

在财报中,“三巨头”的期现业务盈利部分体现在“非经常损益”科目,对此,厦门国贸管理层解释到, “该损益与其主营业务经营损益密切相关,是厦门国贸‘期现结合’业务模式下的结果,并非偶发或一次性损益。”

那么,为何大宗商品贸易“三巨头”能够在套期保值业务上保持大额持续盈利呢?

大家很容易就注意到,“三巨头”的大宗商品贸易业务均采用“期现结合”模式,他们依托供应链服务能力实现全产业链整合,对商品市场的供需波动和趋势很熟悉。在多年的大宗商品业务实操中,三家企业结合自身的业务特点、规模和区域范围,形成了各具特色但相对成熟“期现结合”模式与基差交易能力,并持续优化。

我们认为,从根本上来说,“三巨头”的期现盈利主要是来自大宗商品的基差交易。众所周知,在国内大宗商品期货交易市场参与者中有很多追逐短期盈利的投机者,他们的参与(其中不乏很多非理性交易)可能对大宗商品的价格带来波动。而“三巨头”利用自身掌握的商品全产业链信息优势和“期现结合”优势,可以从容地选择在基差有利的时候入场,对冲风险的同时利用基差波动实现套利。

至于如何理解“基差有利的时候入场”,我们在《企业套期保值业务盈利的秘密》一文中已有所阐述,“许多商品的即期价格与远期价格的偏差并非为零,即远期价格不是即期价格的无偏估计。远期价格相对于即期价格的期望偏离称之为风险溢价。如果风险溢价为正,那么卖出套保者就有利可图。”

Adam & Fernando(2006)跟踪了北美92家金矿十年的数据,发现它们通过远期卖出黄金获得了显著的超额现金流,主要原因是在这段时间内黄金远期合约相对于实现的即期价格有持续的正风险溢价。相反,对于原材料买入套保者,如果风险溢价为负,那么买入套保者就有利可图。

不难推测,物产中大可以通过精准研判铁矿石、螺纹钢等品种的基差变化,在期货端进行反套操作(买入现货、卖出期货),锁定采购成本并获取基差走强的额外利润。而厦门国贸则可以利用自身在国际贸易中的业务优势,在外汇与商品双线对冲方面灵活调整头寸,找寻套利时机。

虽然在我国,商品期货市场风险溢价数据不能明显被观察到,但股指期货市场的升贴水数据非常容易获得,我们也可以从中得出套保者盈利的秘密。当股指期货大幅升水时,对于卖出套保者,那是非常有利的,可以轻松体现为期现套利收益。而当股指期货大幅贴水时,对于买入套保者,不断买入贴水的股指期货合约替代现货,即所谓的滚贴水策略就是一个非常有利可图的买入套保策略。

此外,要想像“三巨头”一样通过期现套保实现持续盈利,完善的风险管理体系、成熟且灵活的套保策略、充足的现金流以及承载上述功能的IT信息系统都是必不可少的条件。