编者按:

最近收到投资者提问,为什么看到有的上市公司报告中对外汇衍生品和商品衍生品在“指定为套期工具”的表述上用了不同尺度——外汇衍生品合约通常是“全部或绝大部分”指定为套期工具,而商品衍生品则往往是“部分指定为套期工具”。

这个问题提得蛮专业,切中了实体企业套期保值业务和财务会计处理的核心细节。事实上,采用这种“区别对待”的实体企业其实不在少数,背后反映了外汇风险管理和商品价格风险管理的不同特性,以及企业应用套期会计准则的严格条件和主观选择。

简单来说,就是外汇套期更容易满足严格的“套期会计”条件,而商品套期(尤其是针对未来预测交易或宏观对冲)则更难完全满足。下面就以新奥股份为例,略微展开讲解。

一、新奥股份套保业务2025年继续保持盈利

8月28日新奥股份披露半年报,报告显示上半年公司“套期工具与被套期项目价值变动加总后的实际损益为13,245万元”,继续保持了盈利状态。

同时,对于外汇和商品合约的套期会计指定,新奥股份在2025年半年报中,保持了2024年年报中的相同描述:

公司的衍生产品是以降低外汇和商品价格波动风险为目的,与若干金融机构签订的多份外币衍生品合约和商品衍生品合约。外币衍生合约允许公司在到期日以约定人民币/美元汇率购买美元,绝大部分该合约指定为套期工具;商品衍生品合约可以对冲与Brent、JCC、HH、TTF、JKM等多种指数挂钩的LNG合约,以稳定未来LNG采购成本并管理采购销售不匹配而产生的价格敞口风险,部分该合约指定为套期工具。

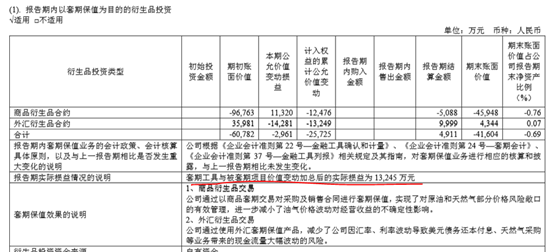

在2025年半年报的附注中,新奥股份列出了商品套保合约和外汇套保合约分别有效、无效套保的详细数据:

结合上图可以推断2025年上半年新奥股份在衍生品工具端是亏钱的,但是现货端有充足的盈利,因此套期保值“实际损益为13,245万元”。如果算上无效套保的部分——商品和汇率合计对财报影响为1.4亿,套期业务的实际盈利数字其实更高。

二、套期保值与指定套期会计

要解释这种“区别对待”就得从源头说起。首先要理解“指定”这个动作。企业签订衍生品合约后,在会计处理上有两种选择:

1)要么作为交易性金融工具,其公允价值变动直接计入当期损益(利润表)。这会导致利润大幅波动,因为衍生品本身的价值随着市场价格波动而波动。

2)要么指定为套期工具并应用套期会计。这是一种特殊的会计处理方法,其核心目的是让被套期项目(如未来的采购、持有的债务)的损益与套期工具(衍生品)的损益在同一会计期间确认,相互抵消,从而更真实地反映企业风险管理活动的效果,平滑利润波动。

应用“套期会计”有极其严格的条件,要求企业能够正式指定并记录套期关系,并持续证明该套期关系是“高度有效”的,因此并非所有衍生品都能指定为套期工具。被套期项目的确定性、套期有效性的评估难度、风险管理目的匹配度三者的不同,导致符合“套期工具条件”的比例存在显著差距。

三、为什么外币衍生合约绝大部分能指定为套期工具?

这个问题可以简单归纳为,外汇风险通常更直接、更容易量化,套期关系清晰。新奥股份开展外汇衍生品的目的是“以约定人民币/美元汇率购买美元”,对冲的是”未来美元支付的外汇风险”。如LNG采购多以美元结算,未来需用人民币换美元付款,汇率波动会影响实际采购成本。这类场景天然满足套期工具条件,因此大部分可指定。

1.被套期项目明确且高度可预测

1)已确认的资产/负债:例如,公司账上有美元计价的债务(如美元债券)。未来需要支付美元利息和本金,这个现金流出的金额和时间都是确定无疑的。公司可以签订外汇远期合约,锁定未来的换汇汇率,完美对冲汇率波动风险。这种套期关系非常清晰,极易满足套期会计的有效性要求。

2) 极可能发生的预测交易:公司未来的美元采购(如LNG进口合约)通常具有明确的“金额、付款时间、交易对手”。例如,已签订的12个月后支付1亿美元的LNG采购合同,属于“可明确辨认的未来应付账款”,这个未来付款的承诺虽然还不是资产负债表的项目,但属于“极可能发生的预测交易”,能直接作为被套期项目。

2.套期有效性容易评估

由于被套期项目(美元负债或未来付款)和套期工具(外汇远期合约)的关键条款(本金、到期日、汇率)很容易匹配,企业可以很容易地证明对冲是高度有效的。汇率变动对两者影响的方向相反、金额相近。

因此,对于这类“经典”的、标准化的外汇风险对冲,企业非常愿意且能够将其“指定为套期工具”应用套期会计,以避免衍生品本身的公允价值波动剧烈影响当期利润。

四、为什么商品衍生品合约只有部分指定为套期工具?

主要是因为商品价格风险的管理更为复杂,套期关系往往不够“完美”。新奥股份开展商品衍生品的目的是“对冲与Brent、JCC、HH等指数挂钩的LNG合约风险,稳定采购成本、管理采购销售不匹配的价格敞口”。这类场景的复杂性导致合约不符合“套期工具条件”、仅能部分指定。可能存在如下一些主要情境:

1.被套期项目“确定性不足”,难以满足“明确指定”要求

LNG的采销链条存在显著的“敞口模糊性”,导致很多价格风险没有对应的“可明确辨认的被套期项目”。例如,为应对未来6-12个月LNG价格上涨风险签订衍生品合约,但此时还未确定具体的采购量(如下游客户需求未锁定,采购合同未签订),就属于没有“明确的未来采购付款”作为被套期项目,无法指定为套期工具。

又比如,当公司对冲“采购-销售不匹配的敞口”(如已采购10万吨LNG,但仅销售8万吨,剩余2万吨库存的价格风险),若库存LNG的销售时间、销售价格未确定,该库存的“价格风险敞口”无法明确计量,也无法作为被套期项目。

只有当公司已签订“明确的LNG采购/销售合约”(如确定3个月后以JKM指数定价采购5万吨LNG),对应的衍生品合约才能找到“明确的被套期项目”,进而指定为套期工具。

2.套期有效性“评估难度高”,部分合约不达标

商品衍生品的风险驱动因子(如Brent、JCC、JKM指数)与公司实际LNG采购/销售价格的相关性并非100%,导致套期有效性难以满足要求。

1)指数挂钩的偏差:LNG采购合同可能挂钩JCC指数(或者JKM指数+固定溢价),而销售合同挂钩JKM指数。虽然两者相关,但并非完全一致。若衍生品合约仅挂钩“JKM指数”或者同时挂钩多种指数,则衍生品的价值变动可能无法完全抵消实际采购价的变动(溢价部分的风险未被对冲),套期有效性不达标。

2)期限错配:衍生品合约的到期日可能与被套期项目的“价格暴露期”不匹配(如衍生品3个月到期,但被套期的LNG采购价格风险持续6个月),导致部分期间的风险无法被对冲,套期有效性不达标。

3.部分衍生品的“管理目的”与套期工具要求不匹配

很多实体企业在套保实操中,存在部分合约带有“短期调节敞口”的目的、针对宏观敞口的整体对冲,不是针对特定被套期项目的风险的情况。

即,对一段时间内的净敞口(总采购减总销售)进行整体对冲,而不是针对某一笔特定交易,这种宏观对冲策略很难与会计准则要求的“具体指定”的被套期项目一一对应。

例如,当新奥股份观察到近期TTF(欧洲天然气基准价)短期大幅波动,为临时对冲现有LNG库存的短期价格波动签订衍生品合约,但该合约未对应具体的销售计划或采购计划,本质是对冲模糊的库存敞口,因此不符合套期工具条件,只能作为交易性金融资产/负债核算。

因此,对于那些无法完美匹配特定交易、或存在较高基差风险的商品衍生品合约,企业虽然出于经济实质进行了风险管理(即“经济对冲”),但因其无法满足套期会计的严苛形式要求,只能将其作为“交易性金融工具”处理,其公允价值变动直接计入当期损益。

五、总结

简言之,外汇风险的对冲场景简单、标的明确,使其衍生品易符合套期工具条件;而LNG等商品价格风险的敞口复杂、标的模糊、相关性波动,导致仅部分衍生品能满足套期会计要求。这并不是企业“不愿指定”,只是会计规则与实际风险管理场景匹配度差异的必然结果。

新奥股份在披露报告中的这段描述,非常真实地反映了存在大宗商品贸易业务的企业开展风险管理的真实情况,它表明:

1) 新奥股份的外汇风险管理是成熟和规范的,绝大部分操作都能达到会计准则的“最优解”。

2)新奥股份的商品价格风险管理更为复杂和灵活,为了业务的实际需要,有时不得不牺牲会计上的“美观”(即利润的平滑),接受一部分衍生品损益直接进入利润表带来的波动。这并不意味着这部分合约是投机性的,而是业务复杂性与会计准则严谨性之间的一种妥协。

投资者在阅读财报时,除了关注公司披露的“套期保值”的整体规模、策略以及风险控制措施时,可以同时关注利润表中“公允价值变动收益”科目的波动,那部分很可能就来自于这些未指定为套期工具的商品衍生品。