10月13日,瑞典皇家科学院宣布将2025年诺贝尔经济学奖授予乔尔·莫基尔(Joel Mokyr)、菲利普·阿吉翁(Philippe Aghion)和彼得·豪伊特(Peter Howitt),以表彰他们对创新驱动经济增长理论的阐释,他们的研究表明,持续增长绝非理所当然,社会需时刻警惕阻碍进步的风险。

79岁的乔尔·莫基尔则因"通过技术进步确定了持续增长的前提条件"而独享今年1100万瑞典克朗奖金中的一半。乔尔·莫基尔出生于荷兰,在耶路撒冷希伯来大学取得经济学和历史学学士学位后,1974年在耶鲁大学拿到了经济学博士学位,同年加入西北大学任职至今。自1993年以来,他一直担任《普林斯顿西方世界经济史》的主编。

作为经济史学家,他习惯从历史中汲取教训,提醒当代人珍视创新带来的繁荣。通过对欧洲经济史的细致研究,莫基尔揭示了科学突破与实际应用如何相互促进,形成一个自我驱动的过程,进而推动经济持续增长,并逐渐形成了自己的观点:知识的累积与制度的开放是现代经济增长的关键,工业革命正是文化和制度的产物。他崇尚科技创新,在面对当下的科技浪潮,他依然充满活力地指出,当今迅猛发展的科学进步 " 将远超我们最狂野的想象,并为经济增长注入强劲动力"。

深谙欧洲经济发展史的乔尔·莫基尔对中国经济史也颇有研究,其90年代著作《富裕的杠杆:技术创造力与经济进步》一书,对经济增长的源泉进行历史性的宏大考察,在这其中就包含了对中国古代技术发展的研究。

乔尔·莫基尔在书中将中国古代技术成就置于比较经济史的框架下,借以探寻现代经济增长的深层动力。通过对中国古代技术的讨论,思考技术创造力与经济进步之间的复杂关系,并试图向读者解答“工业革命为何发生在欧洲而非中国”这一宏大问题。

一、技术创造力与停滞之谜

乔尔·莫基尔在《富裕的杠杆:技术创造力与经济进步》中提出的核心问题是:为什么有些社会比其他社会更有创造力,以及为什么像古代中国这样高度创新的社会,最终会陷入停滞。

通过研究与比较,他得出核心观点——长期的、可持续的人均产出增长(即超越马尔萨斯陷阱的增长),必须依赖于持续的技术进步。他将这种以创新和技术进步为基础的增长模式称为“熊彼特式增长”(Schumpeterian growth),认为只有这种模式才能确保社会获得长期收入增长,因为它能克服资本积累的边际收益递减和贸易扩张的耗尽效应。

为了分析技术的演进,莫基尔借用了生物学中的概念,区分了“宏观发明”(macroinventions)和“微观发明”(microinventions)。宏观发明类似于生物学中的“宏观突变”,代表着彻底的新想法和基础性突破(例如印刷术或水力机械的创新),是技术进步的“杠杆” 。微观发明类似于“微观突变”,是改进现有技术的渐进性步骤。莫基尔强调,虽然宏观发明是突破性的,但持续的增长需要两者兼备,且必须依赖于支持微观创新和知识积累的制度结构。

莫基尔认为,技术创造力由两个主要因素决定:首先是发明家与其物质环境的关系,这决定了他们挑战自然的意愿;其次,也是更重要的,是社会环境——这决定了一个社会对新思想的开放程度以及对创新的经济激励。

他认为,正是社会环境中的制度性差异,导致了欧洲与中国发展路径“大分流”(Great Divergence)。莫基尔鲜明地指出,中国早期技术成就的非持续性,并非源于缺乏宏观发明的原始能力,而是因为缺乏一个能够促进连续、互补的微观创新和理论支撑的制度基础。

历史上,欧洲在15世纪等时期也出现过宏观发明集群(如活字印刷、铸铁和航海技术进步),但这些“迷你工业革命”都未能持续下去。因此,莫基尔认为工业革命真正的成功问题不在于它是否发生,而在于为什么它能够在1820年之后仍能持续。这表明中国的问题在于其制度机制设计,使得其无法阻止或抵抗阻碍创新的力量,从而导致其技术发展回到了一个稳定的、非累积性的均衡状态。

二、中国的鼎盛时期:前现代技术的优越性

莫基尔承认,在欧洲中世纪时期,中国在技术上长期领先于西方。中国展示了非凡的创造力,实现了许多重要的宏观发明。比如,中国在某些工业能力和机械应用上展现出显著的领先地位:

1)水力驱动机械的应用:中国对水力机械的应用比西方早得多。例如,早在公元3世纪,中国就使用了水力杠杆这种通过枢轴和水槽产生往复运动的原始设备。到了公元8世纪,中国开始使用液压水碓,并在1280年全面普及了立式水轮。此外,中国冶炼高炉中使用的水力驱动鼓风机,也体现了早期复杂的机械工程能力。

2)冶金业的领先:在冶金技术方面,中国在1100年的人均生铁产量达到了欧洲在1700年的水平,这反映了中国在工业产能上早期拥有的巨大优势。

3)国家主导的创新与扩散:在1400年之前,中国政府在创新产生和扩散方面发挥的作用远比欧洲国家重要得多。政府通过推动农业扩张和大规模公共工程,促进了技术的应用。

虽然国家主导带来了快速、大规模的技术部署,但它也体现了创新控制的集中性。中国中央政府试图垄断关键领域的知识(例如时间测量和历法)。正如史家所言,“皇帝的时间就是中国的时间” ——苏颂的伟大水运仪象台就是由政府官员在皇帝的指示下建造的。

这种对关键技术领域的中央集权控制,虽然可以快速有效地将宏观发明应用于公共物品(如灌溉、国防),但它也造成了单一的、集中的失败点。这种对知识部门的垄断意味着,一旦中央集权机构的利益发生转移,不再青睐技术进步,整个技术体系就缺乏独立于国家之外的商业或知识中心来继续推动发展。

因此,中国古代技术轨迹的未来走向完全取决于精英的偏好和国家政策的稳定,而非市场或知识界的自主竞争,这就揭示了中央集权技术控制的双重性质。

三、停滞的机制:古代中国何以失去领先地位

莫基尔在书中讨论了中国发展为何停滞,其核心论点是——技术进步的非持续性源于系统性的制度阻力以及维持现状的反馈机制。

1.政治和制度约束:统一国家的影响

莫基尔认为中国的社会环境,特别是国家所扮演的角色,阻碍了创造力的持续发挥。统一、中央集权的政治结构导致制度性弱点被放大,缺乏制衡。

1)致命的中央集权决策:最著名的例子是国家在航海业上的突然逆转。一位皇帝下令禁止大型远洋船舶,导致中国放弃了在航运领域长达千年的领先优势。这一事件表明,单一、集中的决策者可能带来毁灭性的后果。

2)“李约瑟的自动驾驶”:莫基尔引用了李约瑟(Joseph Needham)对中华帝国晚期的描述,即一个“配备了自动驾驶仪”的文明。这个“自动驾驶仪”包含了一套反馈机制,即使在基础发明或发现发生后,它也会努力恢复政治和技术上的现状。这种动态的稳定性阻止了欧洲工业革命所特有的那种连续的、自我强化的飞跃。

3)专制国家的阻碍性:莫基尔在《富裕的杠杆》中讨论了“专制国家的阻碍性”,认为帝国晚期国家具备镇压潜在颠覆性变革的实际能力。

皇帝对大型船舶的禁令不仅仅是一个孤立的宏观抑制事件,它代表了一种深层次的制度性失败,消除了对整个航运技术链(包括航海建筑、导航、物流)的经济需求和激励结构。

这保证了高素质的工程师和工匠将自然地转向唯一稳定和可靠的赞助来源:国家批准的农业或经典官僚部门。与欧洲分裂的系统相比,中国的禁令是全面且永久的,将国家焦点转向内部,从而在结构上丧失了至关重要的技术发展路径——海上探索和贸易。

四、文化与精英障碍:人力资本的错误配置

莫基尔指出,精英选拔机制以及当时对知识和技术的文化态度,构成了持续技术活力的根本障碍。

首先就是,重经典轻实用的科举制度。帝国科举制度尽管在某些方面具有选拔人才的性质,但在实践中却强烈激励应试者专注于掌握经典著作、宗族礼仪和八股文。考试制度选拔的是顺从长辈、能够背诵经典的士人,而不是具备技术知识、政治能力或现代工程科学技能的人才。通过科举考试是士人阶层获取社会地位、财富和权力的唯一确定途径。

这种制度结构有效地将社会中最有能力的精英人力资本,导向了行政管理和传统文化领域,使其远离了具有颠覆性但能够产生财富的技术创新领域。该制度通过为国家和现有精英提供合法性,而非培养基于技术能力和绩效的社会流动性,维持了既得利益。

其次,精英阶层对“规范知识”的认知偏差。莫基尔的分析强调了“命题知识”(关于自然现象的知识,episteme)和“规范知识”(技术操作,techne)之间互补性的缺失。中国精英阶层对经典学习的重视,导致了知识阶层与工匠阶层在文化上的分离。由于缺乏对新技术“为什么”奏效的深层理论理解,技术进步最终依赖于模仿和试错,速度势必放缓并最终停止。莫基尔认为,在缺乏对技术工作原理的深入理解的情况下,持续的技术进步是不可能的。

再者,精英阶层对社会稳定性的偏好也产生了重要影响。中国社会体系表现出一种避免技术变革可能带来的社会冲突的倾向,导致技术变革率下降。科举制度作为一种强大的、持续数百年的制度性制动器,阻止了熊彼特式增长。

它将经典上的顺从作为获取权力和声望的唯一途径,实际上惩罚了那些倾向于工程、机械和颠覆性技术知识的人才。由于精英的选拔排斥了技术知识,使得知识精英与工匠之间的关键桥梁未能建立起来,导致重大的发明只能停留在技术奇物的阶段,而不能成为后续累积性突破的基础。

五、古代中国与欧洲的比较

为了解释为何中国技术/经济发展停滞,而18世纪的欧洲却获得成功,莫基尔对中国和欧洲制度的对比,认为二者根本的差异在于制度竞争和权力分散。

1)制度性保险:欧洲的分裂国家体系迫使各国政府采取更为理性的、能够创造财富的行为,否则他们将在军事和政治上输给邻国。

2)知识分子的流动性:政治分散意味着富有创造力和独创性的思想家如果在一个地方不受待见,就可以找到一个“避风港”。这种人才流动的可能性确保了反动社会在财富和权力竞争中处于劣势。这种流动性不仅促进了知识的扩散(如“文人共和国”),也保护了创新不受单一集权打击。

3)法律体系的分化:欧洲国家间的竞争和不断扩大的贸易促进了更有效、更具普遍性的法律体系的产生。相比之下,中国的强大统一国家制定法律体系旨在维护政治稳定,商业纠纷主要依靠大家族或宗族网络进行仲裁和解决(社群主义系统)。这种对宗族权威的依赖而非正式的普遍性法律,阻碍了大规模、非个人化的商业企业的发展,而这种企业是工业发展所必需的。

欧洲的分裂性充当了一种制度性冗余,保护了创新免受单一冲击的影响。如果一个中国皇帝禁止某项关键技术,该技术通常会在全国范围内消失。然而,如果欧洲的国王或行会试图镇压一项新技术,发明者可以轻易地跨越边界,找到一个更具包容性的环境。这种动态竞争激励了对“创造性破坏”的宽容,这正是致力于稳定的统一中华帝国所积极抵制的。

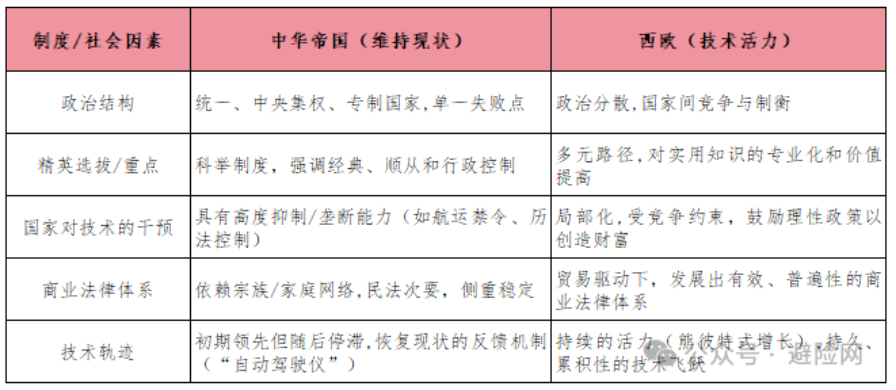

莫基尔的比较分析:古代中国VS欧洲(对技术的影响)

六、以史为镜,借古谈今

乔尔·莫基尔认为中国在历史上拥有惊人的技术创造力,并在许多领域取得了长期的领先优势。然而,这种创造力未能转化为持续的、自我强化的现代经济增长;中国在技术发展上的非持续性是一个制度性现象而非能力缺失或资源匮乏所致。

古代中国的统一国家结构和围绕科举制度构建的精英选拔机制共同作用,创造了一个致力于政治稳定和文化趋同的社会环境。这种环境抑制了颠覆性的创新,阻碍了技术知识与科学原理之间的关键结合,并赋予了中央集权当局一键清零(one-click reset)国家技术优势的权力(如航运禁令)。相比之下,欧洲的政治分裂和制度竞争提供了创新所需的制度弹性,确保了知识和人才的流动性。

技术进步的可持续性并不取决于孤立的天才火花(宏观发明),而取决于能够允许火花点燃自我维持之火的制度土壤。中国提供了发明的沃土,但其政治和文化机构优先考虑稳定与服从,而非现代经济增长所必需的颠覆性创造力,从而将自己锁定在一个技术均衡之中,而欧洲则通过制度竞争和知识开放得以成功逃脱。

历史是一面镜子,以史为鉴,可以知兴替。当下的中国,脱胎古典东方文化、兼容西方唯物主义思想的特色社会主义制度仍然具有两面性(优势和劣势),希望可以产生不一样的结果——均衡制度两面性、充分激发社会生产力,推动我大中华充满活力地持续发展。